無駄な出費を抑えて確実にスピーカーを音質向上するための手段はルームアコースティックの測定です。現状の問題点が端的に指摘されるので的確な対策を取ることができます。音質向上に直接的に関与しない測定機器は無駄な出費にはなりません。急がば回れ、です。

ルームアコースティックがスピーカー再生にどのような影響を与えているかについては、定在波対策:本来のスピーカーの音で聴くために解決すべき必須課題をご覧ください。

ルームアコースティックを測定することのメリットとデメリット

ルームアコースティックを測定すると具体的な室内音響特性が即座に返ってきます。測定結果には問題点が明確に記されているので的確な解決策がわかります。

測定せずに感覚を頼りに当て推量で問題解決に取り組む行為は、ナビを持たずに樹海を脱出しようとする行為と同じです。いつまでたっても樹海をさまよい続けます。

| メリット | デメリット | |

| 測定する | 具体的な室内音響特性が即座に返ってくる 測定結果に問題点が明確に記されるため、的確な解決策がすぐにわかる | 測定用の機器が必要 |

| 測定しない | 測定のための費用が発生しない | 感覚を頼りに当て推量で問題に取り組むことになり、いつまでも解決できない |

感覚的に低域にピークがあると感じても、それだけで「105Hzから148Hzの間にピークがあり、最大値は121Hzの+10.5dBである」と言い当てる人はいません。測定すれば問題点が瞬時に具象的にわかります。

測定の概念や使うアイテムの詳細は別記事を参照してください。

測定結果は信頼できるのか?を検証

実際に測定を始める前に、「素人の自分が安価な機器で測定して、ちゃんとした結果が出せるのだろうか?」と不安に思う方もいらっしゃることでしょう。

測定する度に結果が異なるから信頼できない、意味がない

測定時の条件が整っていれば、信頼性の高い測定が可能です。

信頼できないといった意見もまだまだ聞かれますが実際はにどうでしょうか?結論から言うと大丈夫です。測定の度に結果が異なるのは、様々な条件が一致していないかまたは測定機器等の不具合によるものと思われます。例えばスピーカーの位置やマイクの位置が変われば測定結果が異なるのは当然のことですし、測定時の音量も影響します。気温・気圧も変動要素ですから測定時期が異なると結果が異なってもおかしくありません。

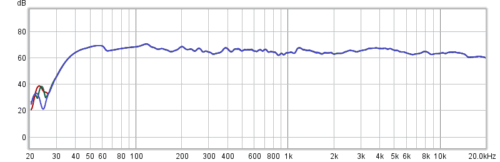

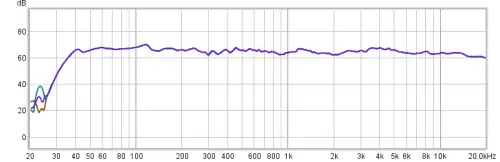

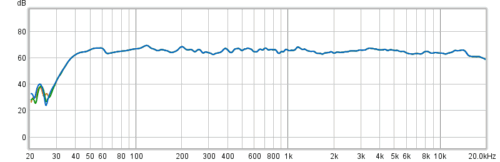

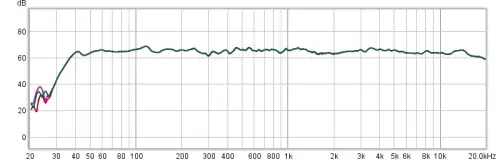

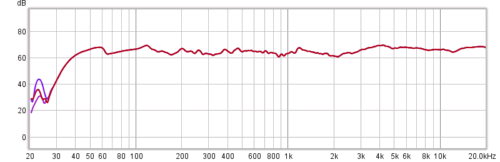

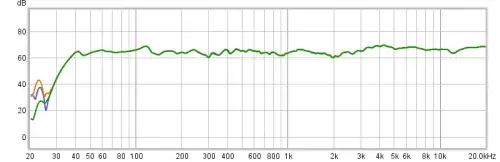

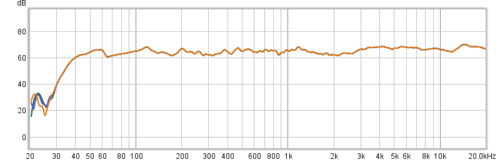

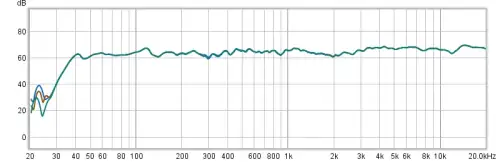

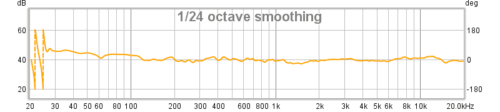

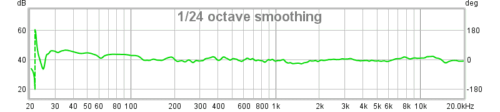

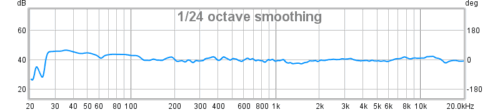

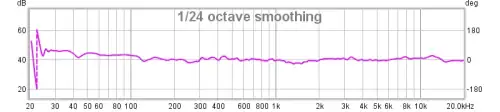

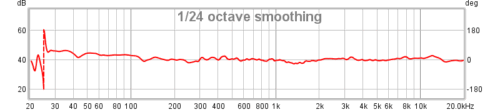

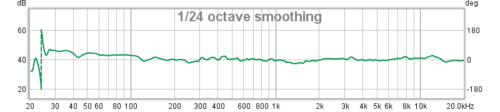

比較的安価で高精度な測定用マイクiSEMcon EMX-7150とスピーカー(HEDD Type 20)を使って各種測定を3回ずつ行った結果が以下の各グラフです。

※3回の測定結果は重ねて1つのグラフに表示しています。一見すると1回の測定に見えるかもしれませんので、グラフをクリックして拡大表示してみてください。

測定に使った主なツールは以下のとおりです

- スピーカー:HEDD Type 20

- 測定ソフト:Room EQ Wizard

- 測定用マイク:iSEMcon EMX-7150

- オーディオインターフェイス:IK Multimedia AXE I/O

スピーカーの音響軸付近を10cmの距離で測定

スピーカーの音響軸付近を10cmの距離で測定(HEDD Lineariser適用)

ツイーターの中心を10cmの距離で測定

ツイーターの中心を10cmの距離で測定(HEDD Lineariser適用)

※HEDD Lineariserについては「HEDD Lineariserで位相やインパルス応答を向上、HEDDは更に音質アップするスピーカー」をご覧ください。

上記全てのグラフで共通している点は、30Hz以上においては各々3回の測定結果が見事に一致していることです。

※30Hz未満は3回の測定結果が異なるため3本の線が区別できますが、30Hz未満はHEDD Type 20(スピーカー)のスペック外の帯域ですから無視して構わないと判断して差し支えないでしょう。

また、スピーカーの音響軸で測定すると高域(14kHz以上)が若干落ちていますが、マイクをツイーターにフォーカスしてセットするとこの帯域の降下がなくなっている様子も明確に示しています。

位相周波数特性の検証

先に振幅周波数特性(一般的に周波数特性と呼ばれるもの)での測定の信頼性を紹介しましたが、今回測定しているスピーカーは極めて位相周波数特性の優れたHEDDのスピーカーですからあわせて掲載します。

※Room EQ Wizardの位相周波数特性は振幅周波数特性のように複数の測定結果を重ねてグラフ表示できないため少し比較しづらいかもしれません。

※位相周波数特性を見違えるように改善するHEDD Lineariserを適用した測定結果です。

左チャンネル

右チャンネル

位相周波数特性も振幅周波数特性と同様に30Hz以上では3回の測定結果に相違は見られません。

このように、(特殊な無響室でなくても)一般的な部屋で十分に信頼に値する測定が可能です。

一般の部屋で測定した結果は厳密には、測定用信号の再生経路の特性も含めた総合的な音響特性となります。しかし、リスナーが聴いている時の音響特性が結果に現れることに変わりはありません。

まとめ

感覚だけに頼って闇雲に調整すると泥沼にはまるので、ルームアコースティックを測定しましょう!

ルームアコースティック対策に限らず音の調整(チューニング)を聴感だけに頼るのは危険です。

楽器のチューニング、例えばピアノの調律を考えれば理解できますが、ピアノの調律を自力で行う人はあまりいないでしょう。鍛え上げた専門のプロ(調律師)に依頼するのが常識です。楽器によってはチューニングの技術も進歩して手軽に楽器をチューニングできる楽器用のチューナーも広く普及しています。

オーディオもPC等を活用することによって聴感だけに頼らないチューニング方法を消費者レベルで実現できるようになってきました。特にスピーカーの音質向上のための調整は、スピーカーのセッティングが基本であることに変わりはありませんが、ルームアコースティックに及ぶ調整には、PCと測定用マイクが楽器用チューナーの役割を果たすことになります。音楽を再生するだけがPCオーディオではありません。

マイクは測定用マイクを使います。測定してその結果を元に調整するために使うマイクですから信頼性の高いマイクでなければなりません。測定用マイクはその目的に応じた精度の高いマイクであるだけでなく、部屋の反射音も含めて音を拾う必要があるため無指向性の特性を持っています。ボーカルや楽器収録用のマイクでは代用できません。

ルームアコースティック補正に限らずイコライジングは難しいとよく言われます。確かにその通りで聴感だけに頼ったイコライジングは負のスパイラルに陥ってしまいがちです。PCの測定ソフトによる測定結果を元にイコライジングすれば泥沼に陥ることはありませんし、再調整する場合の道しるべにもなります。

測定データだけに頼るのではなく最終的には音楽を再生して実際に聴いた結果で判断する事が大切であることは言うまでもありません。

この記事では測定の有用性と信頼性について書きましたが、ルームアコースティックの取り組み全般について以下の記事もご覧ください。