ルームアコースティック(室内音響特性)の問題を解決する確実で最短の方法は、音響測定を実施してその結果を反映した解決方法を取ることです。

昔なら個人レベルで機器を揃えて測定するなど夢のような事だったと思います。しかし今日では高級オーディオアクセサリーよりも安価に測定機器一式を揃えることが叶う時代ですから、測定しない理由はどこにもありません。費用をさらに抑えたいのであれば、無料のスマホアプリで簡易的な測定を試すことから始めてみてもよいでしょう。

ルームアコースティックがスピーカー再生にどのような影響を与えているかについては、定在波対策:本来のスピーカーの音で聴くために解決すべき必須課題をご覧ください。

健康診断や車検のような定期検診によって人や車の健康状態をチェックし必要ならば治療・修理します。日常でも体温計、体重計、運転ならスピードメーターや燃料計が必需品です。

スピーカーで音楽を聴く場合は手付かずのままでははじめから不健康な状態ですから、どこに問題が潜んでいるかを正確に知って原因療法に取り組むために音響測定は欠かせません。そうしなければ当て推量の対症療法を繰り返すばかりで完治することはありません。

室内音響測定の概要

何を測定するのか?(測定対象)

測定の対象は音楽を聴いている位置(リスニングポジション)での音響特性です。これは伝送周波数特性などと呼ばれます。

測定の対象となる要素はオーディオシステムからリスニングポジションに届けられる音(直接音と反射音)です。反射音は部屋の位置によってことなるため、リスニングポジションで測定することが重要です。

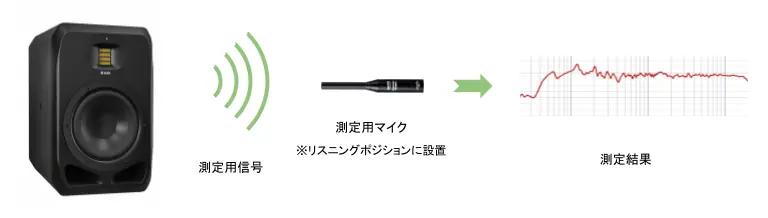

どうやって測定するのか?

音楽再生に使っているスピーカーから測定用の信号を出力してそれをマイクで収音し音響解析システム(パソコンやスマホのアプリ)に入力すると、周波数特性をはじめとする諸特性を知ることができます。

パソコンとスマホはどちらを使う?

より正確に測定できるのはパソコンを使う方法です。パソコンを使う場合は測定用マイクをはじめ測定に必要なものをいくつか揃えなければなりませんが、スマホはアプリをインストールするだけなので手軽です。

スマホの測定では音圧周波数特性を簡易的に把握することができる一方、パソコンの測定では音圧周波数特性の他にも位相周波数特性・群遅延特性・インパルスレスポンスなど様々な視点でデータを収集できるメリットがあります。

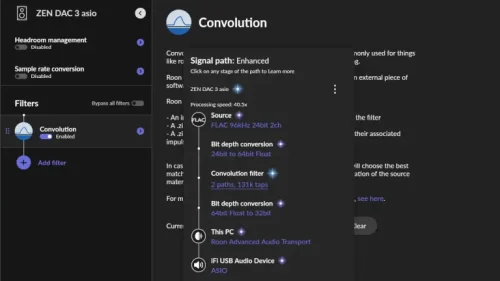

測定で得られた音響特性を元にFIRフィルターを作ってRoonやVolumioに読み込ませる場合もパソコンで測定します。手軽な簡易測定で構わない場合はスマホを使います。

何を揃えるのか?

測定するために揃えるものはパソコンとスマホで異なります。また、パソコンの場合は測定用マイクがUSB接続かマイクケーブル接続かによっても揃えるものが部分的に異なります。

USB接続マイクとマイクケーブル接続マイクはどちらを選ぶ?

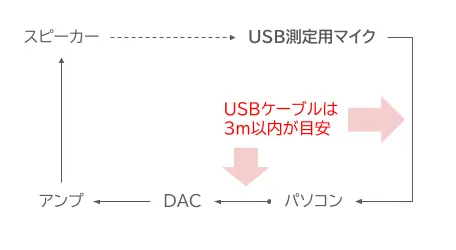

手軽なのはUSB接続タイプの測定用マイクです。マイクとパソコンはUSBケーブルで接続するだけですから通常のマイクとパソコンの接続に比べて実にシンプルです。しかし、USB接続には長いケーブルが使えないという制約があるため、広い部屋での測定などで接続に支障がないかを事前に確認することが必要です。

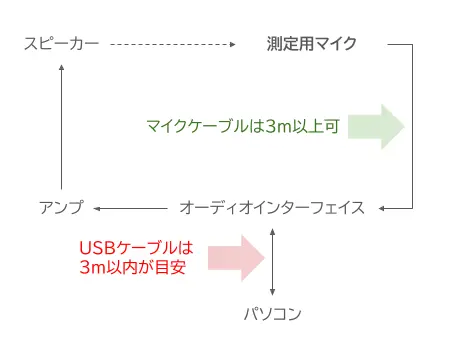

一方で、マイクケーブル接続タイプの測定用マイクは、ケーブルの長さの制約を受けないことがメリットです。広い部屋での測定などで数十mのマイクケーブルを使うことさえ可能です。

パソコンを使った測定に揃えるもの

パソコンを使う場合は、音響測定アプリと測定用マイクを揃えます。その他で揃えるものは測定用マイクのタイプによって部分的に異なります。

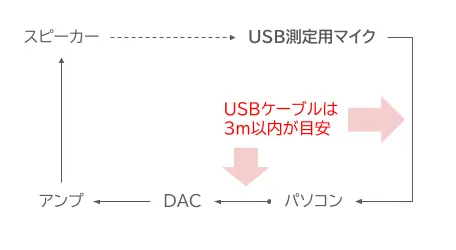

- USBケーブルで接続する測定用マイクの場合

-

USBケーブルを接続するタイプの測定用マイクで測定する時に揃えるもののリストです。

- 音響測定アプリ

- パソコン:音響測定アプリが動作するもの(Windows / Mac など)

- DAコンバーター:音響測定アプリの信号を出力するために使用

- USB測定用マイク

- USBケーブル:マイクとパソコンを接続

- マイクスタンド:正確な測定に必須

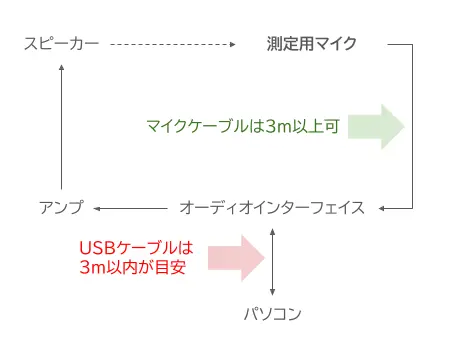

- マイクケーブルで接続する測定用マイクの場合

-

マイクケーブルを接続するタイプの測定用マイクを使うときに揃えるものです。

- 音響測定アプリ

- パソコン:音響測定アプリが動作するもの(Windows / Mac など)

- オーディオインターフェイス:音響測定アプリに信号を入出力するために使用

- 測定用マイク

- マイクケーブル:マイクとオーディオインターフェイスを接続

- マイクスタンド:正確な測定に必須

スマホを使った測定の場合

スマホに内蔵されたマイクで測定するためのアプリをインストールします。

- スペアナアプリ:ホールド機能があるもの

- スマホまたはタブレット:スペアナアプリが動作するもの

設置と接続

適正位置にマイクをセット

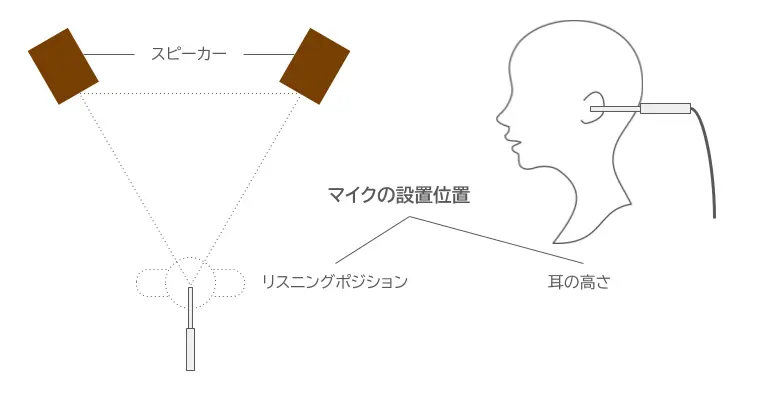

適正な測定のための前提は適切な位置にマイクを設置することです。パソコンで測定用マイクを使う場合はマイクスタンドを使うことで適切な位置にマイクを設置することができます。スマホの場合は簡易測定なら手持ちでも構いませんし、スマホのホルダーなどを使って安定した設置も可能になります。

マイクの位置はリスニングポジションの耳の高さ、向きは水平に正面です。

室内音響特性は測定位置によって異なるためリスニングポジションで測定しなければ意味がありません。音響特性は部屋の広さや高さ、壁床天井の材質をはじめとする様々な要素で変化するだけでなく、スピーカーの位置とリスニングポジション(聴いている位置)によっても変化します。

ルームアコースティックの測定は、フルオーダーメードの洋服をつくることに似ています。既製品やセミオーダーメードのような予めメーカーが用意した測定結果をあてはめることは不可能で、その場にあわせた計測でなければ意味を成しません。

測定用マイクの出力先とのケーブル接続

※スマホはスマホ内蔵マイクを使うためケーブル接続の必要はありません。

USBケーブル接続タイプの測定用マイクは音響測定アプリを使うパソコンとUSBケーブルで接続します。マイクケーブル接続タイプの測定用マイクはオーディオインターフェイスのマイク入力端子とマイクをマイクケーブルで接続します。

どちらの場合もマイクを設置した後は主にパソコンを使うことになるため、ケーブルが届く範囲で操作しやすい位置にパソコンが設置されていることが理想です。

測定と評価の基本

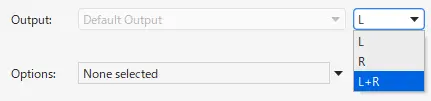

測定の鉄則:左右チャンネル別々に測定

測定は必ずチャンネルごとに行います。左右2台のスピーカーに出力するオーディオ機器の場合は、左チャンネルと右チャンネルの測定を各々実施します。

左右別々に測定する理由は部屋の音響特性が左右チャンネルで異なるためです。仮に完全に左右対称の部屋で、スピーカーとリスナーの配置が部屋に対して左右対称であれば、左右チャンネルの音響特性は一致するはずですが、実際には左側面には窓があったり右側面にはドアがあったりスピーカーと側面の壁の距離が左右で異なったりします。

左右同時測定は無意味

Room EQ Wizardは測定用信号を左右チャンネル同時に出力して測定することも可能ですが、前述のとおり左右チャンネルで周波数特性は異なっているため左右同時出力は意味を成しません。左右別々に測定すれば左右で異なる対策が必要なことは明白です。

周波数特性を元にした対策の基本的な考え方

測定して周波数特性は得たものの、どこにポイントを置いて対策していけばよいのでしょうか。

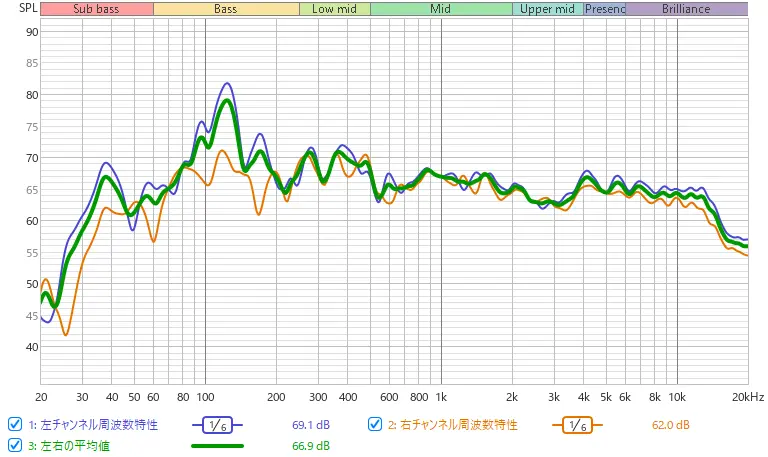

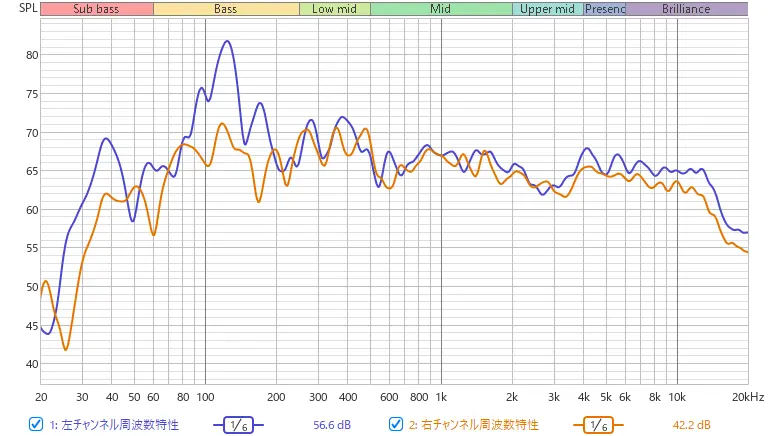

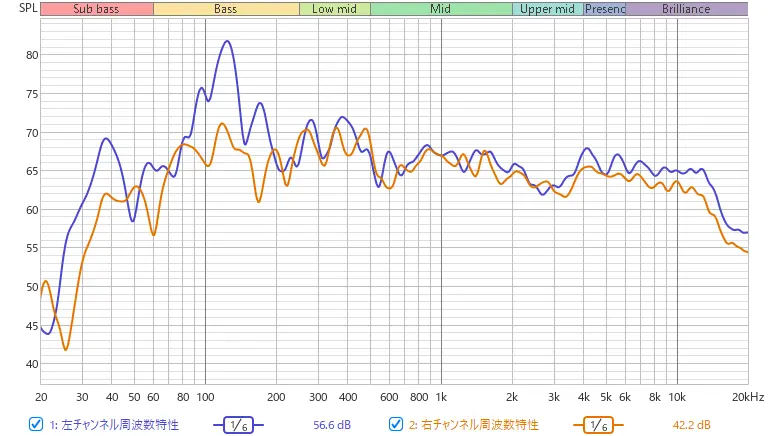

再度、測定による周波数特性グラフをご覧ください。

- 最優先で対策すべきは最大ピーク

-

周波数特性は両チャンネル共に凸凹していてピークやディップが各所に見られます。手段はさておきピークを削ってディップを埋めればなだらかな周波数特性になるわけですが、重要なのはピークですから大きなピークを削ることが最大の課題です。上のグラフでは68dBを基準とした場合に左チャンネルの120Hz前後に14dBのピークがあり音質に最大の悪影響を与えています。

- スピーカーの能力の範囲内で対策を検討

-

スピーカーの能力を超えた領域を対策しても意味はありませんから、スピーカーの仕様を確認してそのスピーカーの能力を知っておく必要があります。上のグラフでは左チャンネルの38Hz付近にピークがありますが、B&W 706S2のスペックは45Hz~なのでここに注力する必要はありません。※38Hz付近のピークは測定時の暗騒音である可能性もあります。

- 対策の検討は左右チャンネル別々に

-

左右チャンネルで周波数特性が異なるわけですから左右周波数特性の平均値を元に対策してはとんでもない結果を生んでしまいます。

左右周波数特性の平均 Room EQ Wizardは2つの測定結果から平均の周波数特性を得ることができますが、上のグラフの場合で左右平均値を基準に最大ピークを対策してしまうと、左チャンネルの修正は不十分で右チャンネルは過度の修正になってしまいます。

関連情報