音楽は良い音で聴きたい。音楽を良い音で聴いていますか?

音楽の聴き方には生演奏と録音された演奏の再生の2とおりですが、この記事では再生して聴く音楽を対象としています。

スピーカーで音楽を聴く場合、再生機器と空間の因果関係を上手にコントロールすることが大切です。

良い音で音楽再生するべき理由

写真や動画で高画質は当たり前のように求められます。それに比べると音楽再生時の音質にはそれほど高いニーズがありません。いったい何故でしょうか?

良い音でなくても音楽には感動があるから、別に音質に拘る必要なんてないよ。

確かに音楽は音質に関係なく感動を与えてくれるものです。しかし、良い音で聴くことでリアリティが高まり、より大きな感動を得ることができるようになります。

日々の食事のことを考えてみてください。栄養さえ摂れれば味なんてどうでもいいと思っていますか?決してそんなことはないですよね?どうせ食べるなら美味しく食べたいと思うのが当たり前であるように、せっかく音楽を再生するなら良い音で楽しく聴きたいものです。

良い音とはどんな音?

それでは、「良い音」とはどんな音でしょうか。

「良い音」の解釈には2とおりあります。1つは「好きな音」、言いかえれば好みの音色です。音色は人それぞれで好みが分かれますから客観的な評価は得られません。ギターならギブソン好きもフェンダー好きもいるわけです。

もう1つの「良い音」は「高音質な音」です。高音質とは記録した情報の再現性が高い音のことです。主観的な好みに左右されない客観的な評価になります。再現性が低ければギブソンなのかフェンダーなのか判別し辛くなってしまいます。

ですから、人が「このスピーカー、良い音だよ」と言った場合に上記のどちらを指しているのか適切に判断しないと誤った解釈をしてしまいます。

ここでは、再現性の高い高音質な音を「良い音」と呼んでいます。ギブソンとフェンダーの音の違いがわかります。

スピーカーはオーガニック

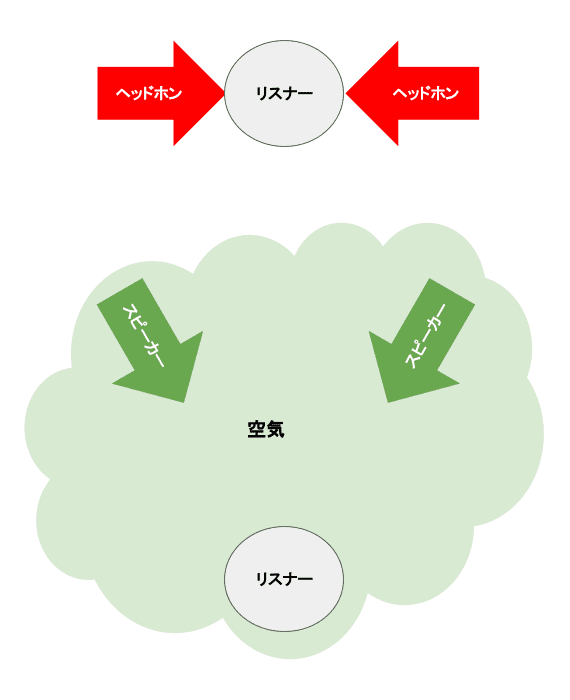

音楽はできる限りヘッドホン・イヤホンではなくスピーカーで聴きたいものです。

何故なら音楽を含めた音は(生演奏であろうとメディア再生であろうと)耳の中や耳元で音源を鳴らすことを前提にしていないからです。日常会話は特別な事情が無い限り相手の耳元で囁くようなことなどせず距離を置いて喋ります。テレビをみるときも通常はスピーカーから音を出します。

ヘッドホン・イヤホンは何時でも何処でも音楽が聴けて更にスピーカーに比べて費用対効果が高いため今では音楽を聴く手段の主流になっていますが、必ずしも良いことばかりではありません。ヘッドホン・イヤホンで音空間を感じることは困難ですし利用し過ぎると耳に大きなダメージを与えてしまうので、状況に応じてスピーカーと上手に使い分けることが大切です。

このように音楽を聴くうえでスピーカーは極めてオーガニックな存在です。

※スピーカーで聴くとヘッドホン・イヤホンよりも脳の酸素消費量が少ないという検証結果も報告されています。このことからリラクゼーションにもスピーカーが適していると言えます。

ヘッドホン・イヤホンは”スピーカーの健康状態”をチェックするのにも適したツールです。ヘッドホン・イヤホンで聴かない方もリファレンスとして1台持っておくことをおすすめします。

音楽再生に必要なもの

良い音でスピーカー再生するために、音楽が耳もとに届くまでの経路を再確認してみましょう。経路の途中にボトルネックがあると良い音ではなくなるので、漏れなく経路をピックアップすることが大切です。

- 音源:サブスク(Spotify等)、音楽ファイル、CD、レコード、その他

- 装置:オーディオ機器、PC、スマホなど

- 部屋:音楽を再生する場所

スピーカーで聴く場合は、上の1~3の順番で音楽が耳元に届けられます。1. の音源や2. の装置は多くの場で話題になりますが、3. の部屋について語られることはほとんどありません。

音質を評価する場合、音源・装置・部屋の3要素が整った状態でなければ正当な評価は得られませんが、そのような評価は極めて少ないように思います。※だから同じ機器に対して千差万別の評価が出されます(必ずしも好みによる評価の違いとは言いきれない原因です)

良い音で音楽を聴くためのオーディオの心得10か条

良い音で音楽を聴くためには高解像度な音源フォーマットや高価な機器を使うことが最重要と思われがちですが、決してそのようなことはありません。以下にあげる方法を実践することで、高額なシステムを上回るパフォーマンス(=良い音)は誰にでも手に入れることができます。これらの項目をクリアしても望む音(=良い音)にならなければ、その時はじめて性能バランスを考慮した上でグレードアップを検討してください。十分に満足する結果が得られます。

- 部屋の音響対策

- 性能バランスのとれたオーディオ機器構成

- 爆音で聴かない

- 音源によっては音質改善するプロセッサーの活用

- 音声フォーマットは器に過ぎない

- レビュー記事を鵜呑みにしない

- 聴く耳と聞く耳を持つ

- プラシーボをできるだけ避ける

- はじめから高価な機器を買わない

- 店頭試聴を過信しない

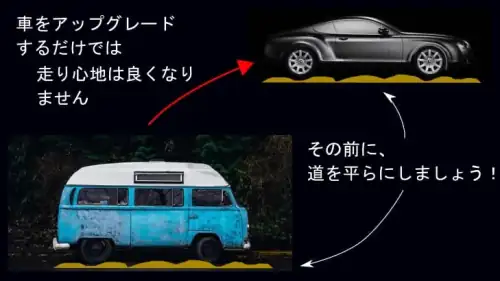

1. 部屋の音響対策をする

スピーカーで良い音で音楽を聴くには、部屋の音響(ルームアコースティック)対策は避けて通れません。音響対策なしでオーディオ機器をグレードアップしても求める音に到達することは99.99%不可能です。以前は音響対策のために莫大なコストを掛けるしか手段がありませんでしたが、現在はリーズナブルな手段を選択することが可能になっています。

詳細は「部屋の定在波対策はスピーカーの高音質化に効果絶大の最優先課題」をごらんください。

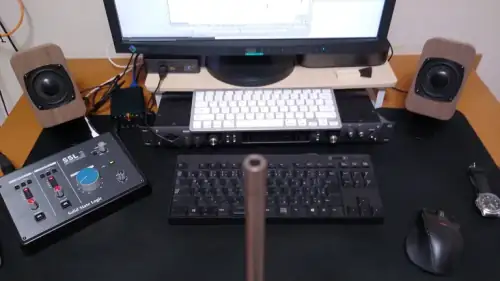

2. 性能バランスのとれたオーディオ機器構成にする

オーディオ機器の構成要素は今も昔も変わらず[プレーヤー]→[アンプ]→[スピーカー]です。現在はプレーヤーやこれに付随するDACばかりが注目されがちですが、一点豪華主義でそれ以外がボトルネックになっては高価な機器の恩恵も薄れます。実例で、プレーヤーには何10万円~100万円以上もかけているのにスピーカーには10万円前後のものを検討しているといったケースがあります。この場合は予算配分を逆にした方が遥かに幸せになれませす。

プレーヤーとアンプはスピーカーと比べて技術的に円熟度が高いので、一般的にはスピーカーにコストをかけた方が良い結果が得られます。スピーカーの中でもアクティブクロスオーバーを搭載したアクティブスピーカーはアンプを内蔵しコストパフォーマンスが高いため、ハイグレードなシステムをリーズナブルに実現することができます。

3. 爆音で聴かない

通常の音量では音の明瞭度を得られない事を理由に、ボリュームを上げて大音量で再生してしまいがちです。しかし、過度な大音量(爆音)で聴いても聴力が飽和してしまって音の良し悪しなど判断する事はできなくなるだけです。そればかりか耳を傷めてしまう原因にもなるので、爆音で聴くことは避けましょう。(たまに爆音で聴きたくなる気持ちはわかります)

爆音再生は自滅行為

高音質再生とは無縁です

4. 音源次第では音質を改善するプロセッサーを利用する

誰もが認める名曲、名アルバムでも音質的に今一つ冴えないものも少なからず存在します。そんな音源に真空管等を通すことで音質改善することが往々にしてあります。真空管は音源自体に存在しない倍音を付加するので、冴えなかった音が活き活きするようになると考えられます。

真空管のオーディオ機器でモニターしてマスタリングされた音源をトランジスタのオーディオ機器で再生すると、マスタリングのモニター時に付加されていた倍音が再現されなくなくなるため、1960年以前の音源に真空管アンプが合う事は理に適っています。

今日は真空管アンプを使わなくてもCPUやDSPで真空管と何ら変わらないサウンドを再現できるので、これを使わない手はありません。

5.音声フォーマットは器に過ぎない

デジタル音源の音質は、ハイレゾ > CD > MP3(非可逆圧縮音源)であると思われがちですが、これらは音源を収録する器の大きさ(情報量のキャパシティ)に過ぎません。どれだけハイスペックなハイレゾフォーマットであっても中身(音楽)の情報量が少なければハイレゾである意味はありませんから、鵜呑みに「ハイレゾ=高音質」と判断してはいけません。

例えば、古いマスタリングのCDよりも新しいマスタリングのMP3のほうが好ましい結果(高音質)となる場合が往々にあります。このような場合、Spotifyのようなサブスクサービスを利用する価値が一層高まります。手軽に新しいマスタリングの音を聴くことができるからです。

再生位置で変化するアナログレコードの情報量

再人気のアナログレコードはデジタル音源が未だに辿り着いていない高音質音源であるといった評価も少なからず目にしますが、これも鵜呑みにてはいけません。アナログレコードの仕組み上、内周に向かうに従って情報量が少なくなる宿命にある点を加味した上で評価・判断するべきです。

デジタル派 vs. アナログ派の論争はナンセンス

今も昔もデジタル音源とアナログ音源の優劣について議論され続けています。

技術的な面での議論は一向に構いませんが、音楽を聴くという観点ではアナログでしか入手できない音源もあればデジタルでしか入手できない音源も数多く存在します(名盤に値する作品でさえそうです)。デジタル派はアナログにしか存在しない音源は聴かないのでしょうか?アナログ派はデジタルにしか存在しない音源は聴かないのでしょうか?

結局、音楽を聴くというスタンスではデジタルであるかアナログであるかはそれほど重要なことではありません。好きな記録方式を使えば良いだけのことです。今日ではアナログ音源をデジタル化することもデジタル音源をアナログ化することも個人レベルで実現可能ですから、どちらか一方に統一しておけばライブラリー管理の観点でもメリットがあるのではないでしょうか。

※デジタル to アナログ変換は状態の良いアナログテープレコーダー(またはカッティングマシン!!)が必要ですから誰にでもというわけにはいきません。

6. レビュー記事を鵜呑みにしてはいけない

ネット利用が当たり前になった今日では誰もが簡単にレビューを掲載できるようになりましたが、特にオーディオ機器の音質レビューの場合は注意が必要です。客観的な評価を出すにはレビュー時の条件(レビュー対象機器以外で使った機器や部屋の音響など)がニュートラルである必要がありますが、このような事を念頭に置いて書かれたレビュー記事を見かけることはあまりありません。ライターがプロであろうがアマチュアであろうが、評価した時の条件を書いていないレビューは何の役にも立ちません。

7. 聴く耳と聞く耳を持つ

良い音で聴くことに興味のない方の中には、「私は駄耳だから」と理由づけていらっしゃる人もいます。しかし、良い音かどうかを聴き分ける力と聴力はあまり関係ありません。それよりも良い音を体験したことがあるかないかのほうがよほど重要です。インスタントラーメンしか食べたことのない人は本物のラーメンの美味しさは想像するしかなく実際に食べてみなければわからないのと同じことです。

また、直感的に音の良し悪しを判断できる場合もありますが、そうでない場合でも聴くポイントを知っているのといないのでは良し悪しを判別する能力もかわります。人は聴こうと思った音に注力して聴きとることができるといった特技が備わっていますが、聴くポイントを定めず漠然と聴いただけでは良し悪しがわからないことも多々あります。

これとは逆に長年”オーディオをやっている”と自覚している場合は持論が確立していて他の手法を拒絶しがちです。オーディオも年月とともに変化していますから、聞く耳を持って柔軟に対応する事も大切です。

8. プラシーボをできるだけ避ける

とかく音の良し悪しは判断基準がぶれやすいものです。特にオーディオ機器やアクセサリーを買い替えた場合などは、聴く前から良い結果を期待するのが当然ですからプラシーボが働きがちです。極力、プラシーボに影響されないように平常心で公正な判断ができるように心掛けましょう。

9. はじめから高価な機器を買わない

何度も買い替えるのは無駄遣いとの考えで他人の評判を頼りにいきなり高価な機器を買うと良い結果にならないことが多いようです。「これだけ投資したんだから悪かろうはずがない」などと思い込んでしまうと安くて高音質な機器を受け入れることが難しくなってしまいます。このようなことが原因でオーディオが面白くなくなりオーディオから徐々に離れてしまうのは残念なことです。身の丈に合ったステップアップを心がけましょう。

日本の新興ブランドUSExploreのTHEATER BEATは、超小型で低価格な高音質スピーカー&アンプのセットです。

10. 店頭試聴を過信してはいけない

音は聴いてみなければわかりません。なので店頭に出向いて聴いてみるのが一番と考えるのは自然な発想です。

しかし、時間を掛けて店頭試聴し購入したオーディオ機器を自宅で鳴らしてみると、「こんなはずでは。。。」といった残念な結果になった経験はありませんか?

特にスピーカーの場合は、陳列棚にびっしり並べられた多くの機種を切り替え試聴しても正しく判断することは不可能です。音響的に有利な場所に置かれたスピーカー、不利な場所に置かれたスピーカーを比較しても何の意味もありません。専門店でも試聴室の癖を感じるような音響調整が不十分な店では、試聴してもあまり参考になりません。

いずれにしても店頭試聴で絶対的な評価を下すには無理があるので、比較評価する際は2機種間の相対的な差を確認する程度に留めておくべきです。

通常の店頭試聴の他にもオーディオイベントで試聴する機会もあります。ここで気を付けたいのは観客数です。話題機種の試聴会では参加者が殺到しますが、参加者(試聴者)の数で音も変化するのでその時の音をあてにしてはいけません。多くの場合、イベントは聴きに行くところではなく見に行くところです。

スピーカーは適切にセッティングされた状態でなければ視聴する価値は全くありません。スピーカーを正しく設置(セッティング)して高音質化する方法を読んで、店頭試聴の参考にしてください。

アンチ ハイレゾのすすめ

「ハイレゾだから高音質」や「非可逆圧縮だから低音質」といった説明が氾濫しています。

ハイレゾとは音源をより高音質に記録するための器(フォーマット)でしかありません。中身となる音源の音質がハイレゾという器に見合ったクォリティであればハイレゾ音源の価値が認められますが、世に出回っている多くの音源はハイレゾでなくても既存のCDフォーマットで十分なクォリティを発揮しています。(16bit/44.1kHzが音質を妨げるボトルネックではないとの意)

また、低音質とされている非可逆圧縮音源も320Kbpsや256Kbps程のビットレートの高いものであればCDとの差はほぼ認められません。

インスタントラーメンを古伊万里の丼ぶりで食べても本物のラーメンにはならない

古伊万里の丼ぶりが存在するかどうかは知りませんが、どんなに高級な器でインスタントラーメンを食べたところで本物のラーメンに化けることがないように、元の音質が良くない音源をハイレゾ化したところで音質が良くなるわけではありません。むしろデータの無駄遣いになるだけです。

低品質のサンプリングレートコンバーターでアップサンプリングすると元々存在しない倍音が付加されて音質が変化することがあります。これが聴き手に取って好ましい結果であった場合に”ハイレゾは音が良い”と評価されるかもしれませんが、ハイレゾにしたから音が良くなったわけではなく倍音が付加されたから音が良くなったわけですから真空管による倍音付加と同様の効果であると考えられます。

音のプロ220人はCDと320kbpsの差を認めなかった

10年以上も前にJEITAが音のプロ220人を集めてCDと320kbps以下の圧縮音源の違いがわかるかどうかの検証をしたそうですが、320Kbpsや256Kbpsの場合は「わからない」がほとんどだったとのことです。

https://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0504/14/news003.html

実際、同じ音源をSpotify(プレミアムプランの320bps)とCDからリッピングしたFLACで聴き比べてみても、場合によってはSpotifyのほうが高音質の場合さえあります。これはリッピングしたCDが古いマスタリングでSpotifyはリマスターの場合の話ですから公正な比較評価とは言えませんが、結果的にはSpotifyで聴くことのメリットが生じます。

ハイレゾ音源に投資するよりも先に高音質スピーカーに投資せよ

ハイレゾ音源を音質の良くないスピーカーで聴くのと、非可逆圧縮音源(256~320kbps)を高性能なスピーカーで聴くのとではどちらが高音質でしょうか。

答えは「非可逆圧縮音源(256~320kbps)と高性能なスピーカーの組み合わせが高音質」です。

ハイレゾ・レディな高音質スピーカー

ハイレゾ対応と書かれていなくても元々がハイレゾ再生の受け皿を持っている高音質スピーカーが存在します。これらのスピーカーは~40kHz、~50kHzといった超高音域の再生を実現します。

これらの超高性能なスピーカーはハイレゾ音源のポテンシャルを遺憾なく発揮しますが、高音域再生能力だけがこれらのスピーカーの持ち味ではありません。通常の~22kHzまでの音源を十二分に再生できる能力を持ったスピーカーですからハイレゾで再生しなくても無駄になることは全くありません。まず高音質スピーカーの導入、その先で興味があればハイレゾ音源、これが音楽を楽しむのに望ましい順番です。

〇〇とオーディオは使いよう

- 〇〇とハサミは使いようと言われますが、オーディオは正にハサミです。たとえ高額なハイエンドオーディオを手に入れたとしても、それだけで良い音がすることはありません。

- ペットとオーディオも同じです。

ペットが幸せになれるかどうかは飼い主次第です。 - アクセサリー類でどうにかしようと考えるのはやめましょう。

小手先勝負で本質的な音の改善はできません。

まとめ

良い音で音楽を聴くためにやるべき優先順を実践すれば、現実的な費用で良い音が手に入ります。

オーディオの場合は、音質改善のために重箱の隅をつつきがちです。オーディオに限ったことではありませんが、大局を捉えて対処していくことが何より重要です。特に忘れ去られがちな部屋の音響対策は見逃せませんし効果てき面です。

オーディナリーサウンドは単にモノを販売するだけのサイト&ショップではありません。音楽好きの方々により良い環境で音楽を楽しんでいただきたいと想っています。ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

記事カテゴリー